大きな一枚のテーブル

ある物事をその名前を使わずに正しく説明しようとすると意外に難しいことに気付く。それは人がいかに無意識に名前という曖昧な定義や基準、イメージに沿って物事をとらえているかを表しているように思う。このプロジェクトは、名前や定義を取り払うことで物事の本質を見つめなおす試みである。

銀座並木通りの一本裏、老舗の料亭が立ち並ぶ通りに面したビルの1階。NYの名店で経験を積んだ、イタリア人と日本人の血を引くシェフからの「友人を家に招いて食事を楽しむような場所にしたい」という要望に対し我々が出した回答は、小さな店内の中央に一枚の大きなテーブルを丁寧に設計することであった。

そのテーブルは、食事の場であると同時に、調理の場でもある。「食べる」と「つくる」という行為が混ざり合うことでコミュニケーションを誘発し、人々の団欒の場へと昇華させるため、天板の質感や手触りに拘り、席に座る客同士の距離感やシェフとの間合いを丁寧に検討した。

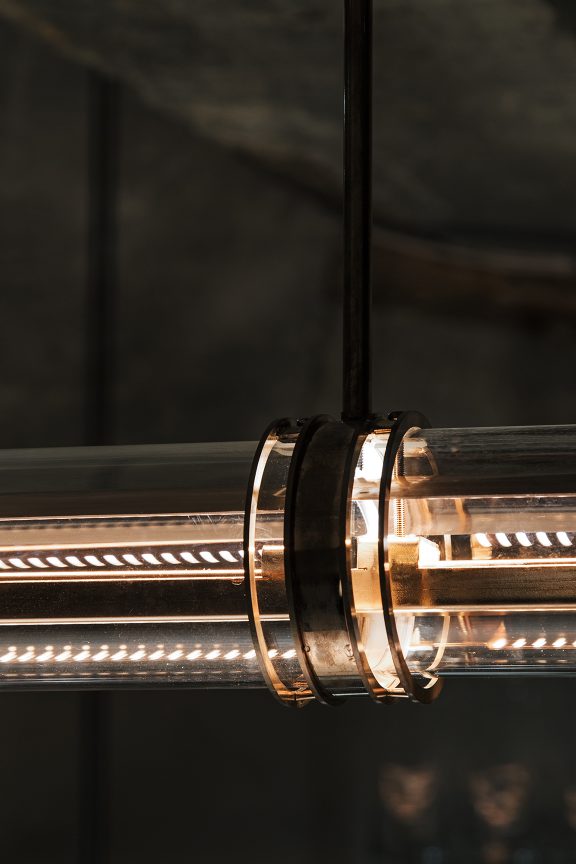

その一方で、空間をテーブルの背景として捉え、内装は黒皮鉄や錆鉄、モルタルといったラフで素朴なマテリアルを用いることで、食にまつわる行為だけを浮かび上がらせる。

客席、厨房、カウンターといった名前や、飲食店における既成概念を取り払うことで、多様なルーツを持つシェフに相応しい、和や洋といった枠組みを超え純粋に「食」本来の楽しさを体験できる場となった。オープン後、「食事を振る舞いたい」とシェフに招かれ店を訪れたが、そこには楽しそうにお客さんと話しながら料理を振る舞う気さくなシェフの姿と、テーブルを囲んで料理を美味しそうに食す人々の笑顔で溢れていた。その情景こそが、「食事」という言葉の持つ本質ではないだろうか。